【イベントレポート】菅原大介氏・羽山祥樹氏・タグチマリコ氏がゲスト登壇 - toitta1周年記念イベント

toitta 1周年記念 - イベントレポート

2025年7月4日、はてな東京オフィス近辺のレストランにて「toitta 1周年記念イベント」を開催しました。toittaの正式リリースから1年という節目を迎え、当日は地方からのご来場もあり、多くの皆さまにお集まりいただきました。

toittaの事業責任者である米山による1年間の振り返りと今後の展望の発表に加え、3名の専門家をゲストにお迎えしました。『ユーザーリサーチのすべて』の著者である菅原大介氏、そしてtoittaエバンジェリストの羽山祥樹氏とタグチマリコ氏です。それぞれ異なる視点から、AIとUXリサーチの関係性、実務での活用事例、組織での浸透についてライトニングトークをしていただきました。

toitta 1年間の軌跡

更地からのスタート

米山は冒頭で、toittaの誕生背景を振り返りました。事業立ち上げ未経験チームとして更地からスタートし、事業検討の型を作るために対話にこだわる、つまり徹底的にインタビューを重ねるというアプローチを採用しました。事業案確定までに実施したインタビューは240件に及びました。

1年間の進化

正式リリースから1年間で、toittaは以下のような進化を遂げました。

- 基本機能の充実:書き起こし、切片化、グルーピング、共有機能

- 企業向け機能:SAML SSO、IPアドレス制限、コラボレーター機能

- 分析機能の強化:レポート・クロスレポート機能、ask toitta(β版)

- 連携機能:Figmaプラグイン、Googleドライブ連携、CSVエクスポート

私たちがこの1年、特にこだわってきたのが、 「toittaでtoittaをつくる」というドッグフーディングのアプローチ です。 カスタマーサクセスインタビューをtoittaで分析し、ワークフローマップを作成してユーザーとの対話に活用するなど、自社プロダクトを徹底的に使い倒すことで、私たち自身の開発プロセスを磨いてきました。

こうした地道な実践を通じて、2年目以降は 「ユーザーの声を確実にプロダクトに還元する仕組み」 を、さらに進化させていきます。

菅原大介氏の講演「AIとリサーチの関係性 - レビュースキルの重要性」

菅原氏は、AIによる要約・出力の過程で起きる文脈の消失をどのように防ぐかという観点から、リサーチの成果物のレビュースキルについて解説しました。

この資料は期間限定で無償公開しています。詳しくはフォームよりお問い合わせください。

AIリサーチにおける3つのレビュー観点

菅原氏によると、AIを活用したリサーチでは3つの観点でのレビューが重要だといいます。まず文章面では、語尾の統一(断定調と丁寧調の混在を避ける)、述語の一貫性(「多い」「増加」「よく起きている」など同じ意味でも異なる表現が混在することを防ぐ)、画像・記号の適切な使用(デザイン原則との整合性、評価基準の一貫性を保つ)が求められるとのことです。

内容面では、分析・考察のパターン化回避(AIは類似した調査対象に対して均質化された回答を生成しがちなため、実際の差異を人の目で確認する)、サンプリングの影響理解(一部のサンプルの特殊な傾向が全体の結論に不適切に適用されていないかを検証)、回答の冗長性の考慮(インタビュイーの迷いや考え込む過程に価値がある場合、要約によってそれが失われないよう注意)の重要性を強調されました。

仮説を持つことの重要性

特に印象的だったのは、toittaのレポート/クロスレポート機能を例に挙げながら、「掘り下げたい質問として入力する内容が仮説そのもの」であると指摘し、実査の段階から分析の段階まで、一貫して仮説を持つことの重要性を強調されたことでした。

タグチマリコ氏の講演「問いをつくり、問いをそだてる」

タグチ氏は、フリーランスUXデザイナーとして企業のクライアントワークに従事する中で感じている、UXリサーチの本質について語りました。

問いは立てるものではなく、育てるもの

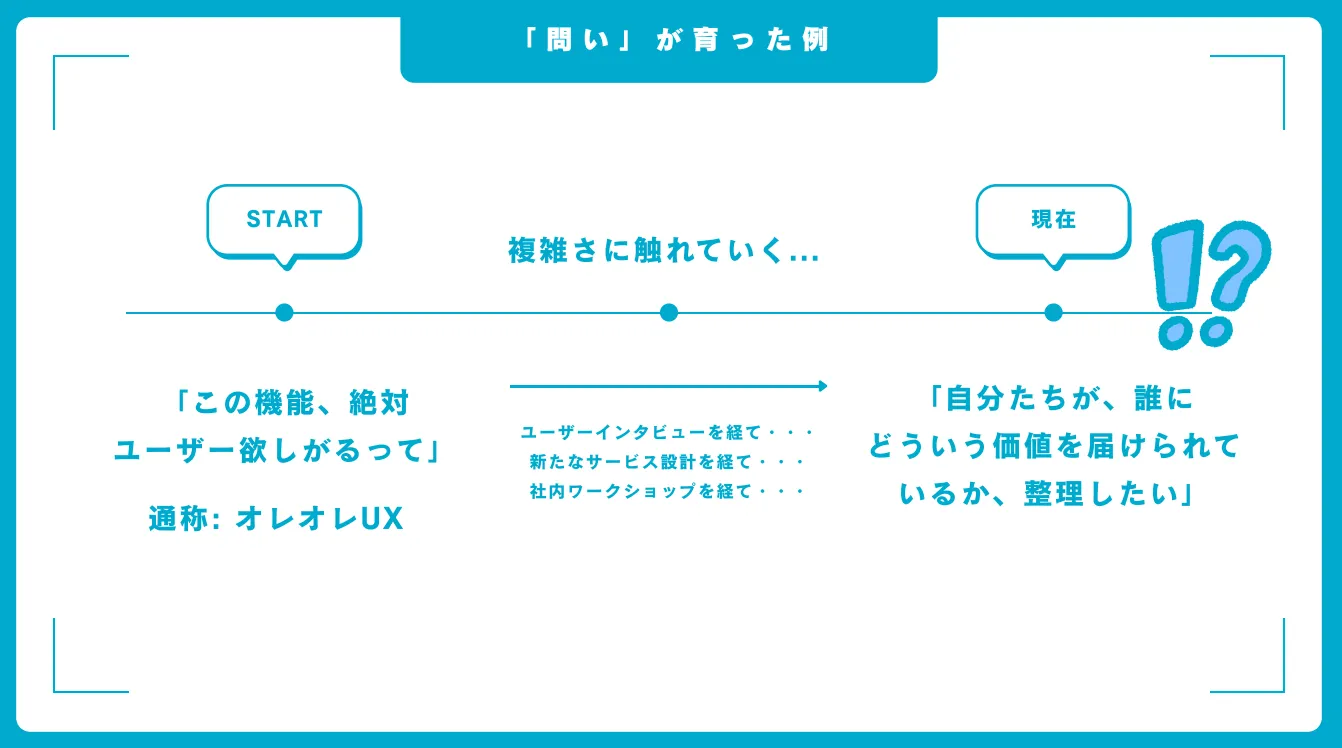

タグチ氏は冒頭、「UXリサーチで本当に重要なのは、問いを『立てる』力以上に、それを『育てる』視点です」と述べ、問いに対する新たな視点を示しました。

「問いは一発で正解を出すのではなくて、リサーチ、観察、対話というのを通じて、徐々にピントが合っていく」という考え方をもとに、実際のプロジェクト事例を紹介しました。

「これを作ったら売れるでしょ?」から始まるプロジェクト

タグチ氏がかつて関わったプロジェクトの一例として、「これを作れば売れるはず」という事業責任者の一声から始まったケースを紹介しました。「こうした案件では、よく『マリコさん、うちの事業責任者をなんとかして』とご相談いただき、ボトムアップ型の”ストッパー”としてアサインされることも多いんです」と、自身の役割について説明。

最初は「オレオレUX」(タグチ氏の造語)として、自分勝手にこの機能が必要だと言ってばかりでユーザーの気持ちを理解できていなかった状態でした。しかし、8〜10ヶ月のプロジェクトを経て、事業責任者から「自分たちがどんな価値を提供しているか整理をしたい」という申し出があったエピソードが印象的でした。

問いが変わった瞬間に立ち会う

タグチ氏は「問いが変わった瞬間に立ち会えた。この綺麗なグラデーションに立ち会える機会は、なかなかない」と感動を込めて語りました。「オレオレUX」だった事業責任者が、最後は自分自身にちゃんと問えるところまで自身の中で「問い」が成長したのです。

UXリサーチの真の価値は、ユーザーの声により「問いが育つ」こと

講演の最後に、「問いが育つとき、組織の視座も一緒に育つ」というメッセージをお伝えいただきました。「UXリサーチの価値というのは、ユーザーの声を聞くというのだけではなくて、その声を通じて、さらに問いが深まり、ちょっと揺れたりして。その中でチームの思考がアップデートされることにあると思います」と締めくくり、UXリサーチの本質的な価値について深い洞察を示しました。

羽山祥樹氏の講演「組織にUXデザイン・UXリサーチの価値観を根づかせる」

イベントの最後を飾ったのは、羽山氏によるライトニングトークでした。

羽山氏は、大手企業でUXを10年間にわたって社内に浸透させた実体験を基に、組織での課題と解決策について語りました。

組織にUXリサーチでビジネスの「売上」に貢献できると言い切る

羽山氏は「組織にUXリサーチを根づかせるためには、ビジネスの『売上』に直接に貢献できると言い切る」ことが大切だと言います。そして自身の具体的な事例を紹介しました。

企業ウェブサイトの改善事例では、ユーザー調査を通じて 「ユーザーの真の目的は事例のPDFをダウンロードすることではなく、上司を説得すること」 であることを発見したエピソードを紹介。事例ページのダウンロードボタン上に「印刷して上司に説明」「稟議書に添付」といったイラストを追加した結果、コンバージョン率が230%向上したといいます。

さらに、ユーザー調査からユーザー心理が購買へ転ずる態度変容の発生条件を特定、ウェブサイトをリニューアルして、月間リード獲得件数が2000%以上増加したという驚異的な成果を報告しました。

「UX」という単語はまだ誤解されることも多いです。上司にしてみれば「そんな漠然としたものより、まず目前の数字をあげるほうが優先だ」となってしまうこともしばしばです。「『ビジネスの売上に直接的に貢献できる』という視点と成功事例をもって、UXを組織に紹介していくことが大切」と語りました。

組織の力学を理解する

羽山氏は、組織の力学を理解することの重要性についても語りました。KA法アプローチを組織内のコミュニケーションにも応用し、上司の発言を「価値」の観点から分析することで、ヒエラルキーの維持、部下のモチベーション管理、同調圧力の活用といった組織の力学を理解できると説明しました。

実践的なコミュニケーション戦略

実践的なコミュニケーション戦略として、「絶対ユーザー調査をやった方がいいんですよ」という一方的なアプローチではなく、上司の関心事(上司のミッション、上司をとりまくステークホルダーからの期待)に配慮したコミュニケーションの重要性を紹介しました。参加者との寸劇形式での実演を交えながら、実際のコミュニケーションシーンを具体的に示していただきました。

イベントの意義と今後への期待

菅原氏の文脈の消失を防ぐレビュースキル、タグチ氏の問いを育てる組織変革論、羽山氏の組織でのUX思考浸透戦略という3つの異なる視点は、参加のみなさまの知見、また我々自身がtoittaを開発していく上でも重要な示唆となりました。

特に印象的だったのは、3名の専門家が共通して強調した人間の役割の重要性です。AIが高度化する中でも、文脈の理解、仮説の構築、組織の力学の把握、そして問いを育てる力など、人間にしかできない部分があることが改めて確認されました。

振り返りと今後

toittaは、2024年7月26日のβ版リリースから1年を迎えました。 この1年間、多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、UXリサーチの現場で価値を感じていただけるプロダクトへと、少しずつ成長を重ねてこられたのではと実感しております。

今後もユーザーの皆様と共に成長し、UXリサーチの価値を最大化するためのソリューションを提供し続けてまいります。引き続き、皆様のご支援とご愛顧をよろしくお願いいたします。

ゲストプロフィール

菅原大介氏(リサーチャー / 『ユーザーリサーチのすべて』著者)

上智大学文学部新聞学科卒業。新卒で出版社の学研を経て、株式会社マクロミルで月次500問以上を運用する定量調査ディレクター業務に従事。現在は国内有数規模の総合ECサイト・アプリを運営する企業で戦略企画・リサーチ全般を担当。デザインとマーケティングを横断するリサーチのトレンドウォッチャーとしてニュースレターの発行を行い、定量・定性の調査実務に精通したリサーチのメンターとして各種リサーチプロジェクトの監修も行う。著書『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版)。

日本ウェブデザイン株式会社 代表取締役CEO

toittaエバンジェリスト

羽山祥樹(はやまよしき) 氏

HCD-Net認定 人間中心設計専門家。使いやすいプロダクトを作る専門家。担当したWebサイトが、雑誌のユーザビリティランキングで国内トップクラスの評価を受ける。2016年よりAIシステムのUXデザインを担当。専門はユーザーエクスペリエンス、情報アーキテクチャ、アクセシビリティ。NPO法人 人間中心設計推進機構(HCD-Net)理事。

HCD-Net認定 人間中心設計専門家

UXデザイナー

toittaエバンジェリスト

タグチマリコ 氏

1994年東京都生まれ。高校在学中にデザイナーとして活動をはじめ、複数の制作会社・開発会社にて、広告・Web・アプリケーション開発のプレイヤーからマネージャー・経営者を経験。現在は、UXデザイン・人間中心設計(HCD)を起点としたサービスデザイン、ブランディング、調査分析、UI・ビジュアルデザイン、人材育成、クリエイターコミュニティ『クリエイターズ・シナジーカフェ(シナカフェ)』運営など、表層デザインから哲学まで、多角的にデザイン行為の在野研究をつづけている。

本レポートは、イベント当日の講演内容とtoittaによる文字起こし・分析結果を活用して作成しました。