株式会社インフォバーンでは、ユーザーとの対話から新たな事業や価値をつくるため、デザインリサーチを軸に据えたプロジェクトを数多く展開しています。特に、ユーザーインタビューで得られた声は、プロジェクトにおける意思決定の重要な指針となることが多いのだそう。ただ以前は、インタビュー後の分析プロセスの多くを手作業で行っていたため、非常に時間がかかっていました。今回は、実際に現場でtoittaを活用されている阿部俊介さん・川原光生さんのお二人に、導入の背景や活用の工夫、そして社内外に起きた変化について伺いました。

インタビューで得られるのは情報だけではない

──まず、お二人の役割と、普段どのような業務を担当されているか教えていただけますでしょうか。

阿部さん:デザイナーとして、クライアントの商品やサービスが市場でどのように受け入れられるかの需要性調査や、新しいアプローチがないかという探索を担当しています。インタビューや市場動向調査を通じて、まだ世の中にない可能性を探っています。

川原さん:デザインリサーチャーとして、事業アイデアの創出からPoC(概念実証)までのサポートをしています。顧客のニーズを出発点とする発想に追加できるような、別の視点からの事業開発アプローチを模索しています。

──プロジェクトの中で、インタビューを重視されていると伺いました。

阿部さん:クライアントがまだ言葉にしきれない思いや、新しいアイデアの種がユーザーの中に眠っていると考えています。自分たちの頭の中からだけでなく、ユーザーとの対話を通じてアイデアを拾い上げることを目的にインタビューを実施することが多いです。また、クライアント自身が、インタビューを通じて課題意識を自分ごと化できるという点も重要です。

川原さん:特に検証インタビューでは、忖度のない「ぶっちゃけ回答」が欲しい時にインタビューが不可欠です。記述式のアンケートでは聞ききれない本音や、コンプレックスに関わるようなデリケートな内容も、直接対話することで正直な意見を聞くことができます。例えば検証インタビューで、テキストで「微妙だ」と書かれても「分かってくれていないだけだろう」と受け止めてしまうこともありますが、直接言葉で聞くと表情や語調、言葉のニュアンスと言った情報が付与されることで理解が深まり、結果的にプロジェクトを正しい方向に進めることができるようになると考えています。

──情報を得るだけでなく、関係者の認識を変える機会でもあるということですね。

阿部さん:そうなんです。情報を得るだけでなく「リサーチャー自身もクライアントの調査対象者への認識を変える機会」でもあり、その認識の変化が分析のクオリティも変えていくと考えています。面白かったのは、普段接点のないような若い世代の方々が使っている、例えば「タイパ」という言葉がプロジェクト内で使われるようになったこと。インタビュイーの価値観を直接聞くことで、わたしたちやクライアントのOSが更新されるような体験をしましたね。

クライアントの印象に最も残るのはユーザーからの「あの一言」

── 実際にクライアントがインタビューに同席されることも多いのでしょうか?

川原さん:むしろ、クライアントがインタビューに同席されることがほとんどです。直接ユーザーの声を聞くことの重要性を、クライアント自身も直感的に理解されているのだと思います。

── そうなんですね。インタビューを通じてクライアントの反応に変化はありますか?

阿部さん:インタビュー実施直後に「あれ(言葉や意見)を聞けてよかったです」とクライアントからコメントをもらうこともあり、わたしたちが手応えを感じるケースはよくあります。良いインタビューができた時は、クライアントに価値を感じてもらえるチャンスだと考えています。

川原さん:以前、複数の調査手法を組み合わせた大規模なデザインリサーチプロジェクトがありましたが、最終的にクライアントの記憶に最も強く残っていたのは、インタビューでユーザーから直接言われた「あの一言」だった、ということがありました。それは自社サービスについて「便利だが、これがなくても困らないよね」と評価された一言でした。このことはクライアントにとって非常にインパクトがあったようです。

人間とAIがどう補完し合うのかを模索していた

── toittaを導入する前は、インタビュー後の分析プロセスにどのような課題がありましたか?

川原さん:導入前は非常に手作業が多く、そしてさまざまなツールを使っていました。インタビューの文字起こしぐらいはツールを使うこともありますが、そのあと分析にKA法を用いる段階では、Excelで分類したり、Miroに書き出したりと、膨大な時間と手間がかかっていました。専門家インタビューの場合はサマリーを作成していましたが、それも手作業でしたね。

阿部さん:KA法を丁寧に行おうとすると、文脈理解も含めると1日がかりになることもありましたよね。

── toitta導入の決め手は何だったのでしょうか?

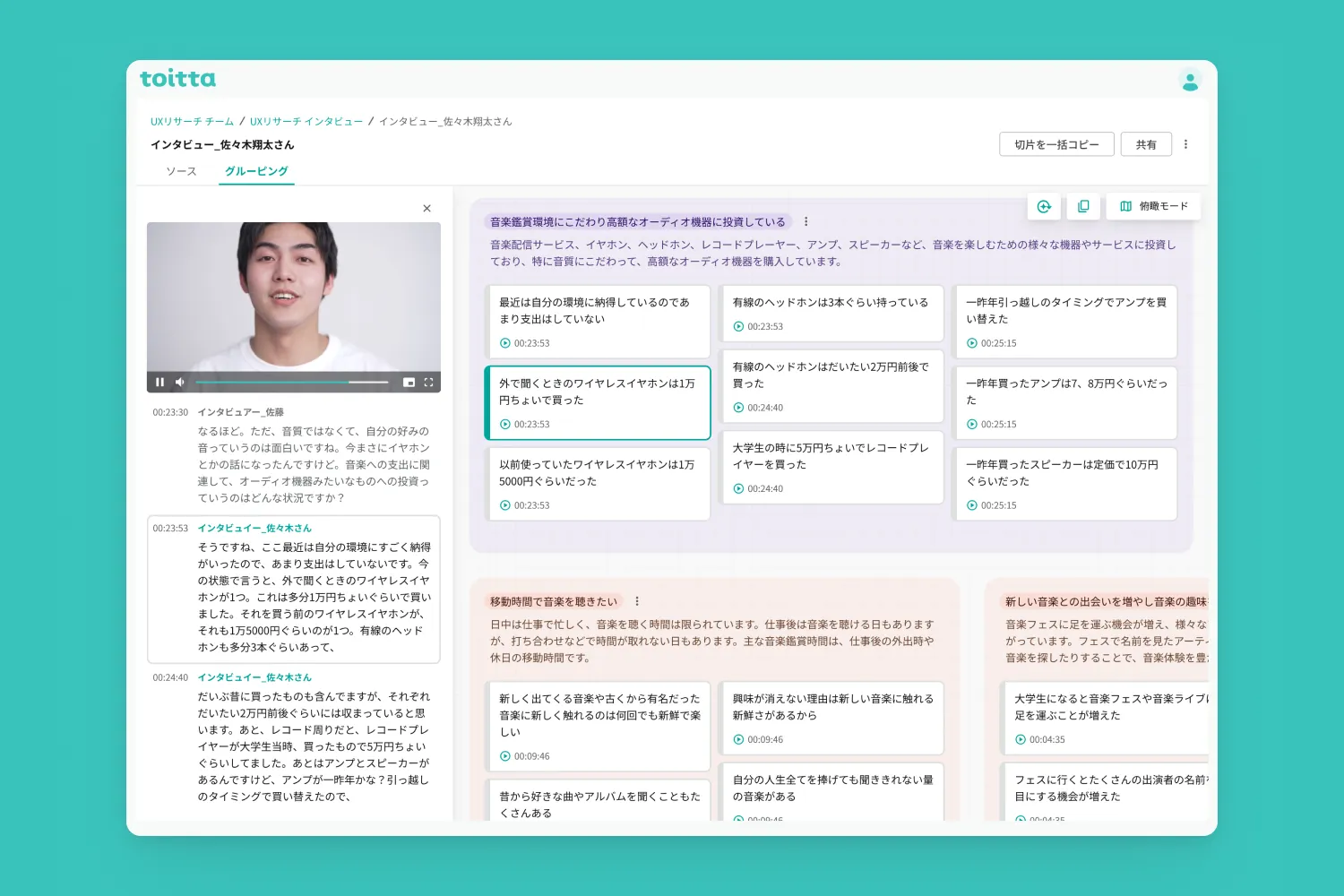

川原さん:切片化の精度が十分に高く、グルーピング機能(※)やレポート機能による要約(※)も実用に耐えるクオリティだったことです。特に「人の価値観と向き合う作業」であるインタビューにおいて、toittaが使えると確信しました。AIが普及する中で、インフォバーンのリサーチのワークフローをどう最適化していくか、人間とAIがどう補完し合うのかを模索していた時期でもあり、toittaはその一つの答えを示してくれたと感じています。

※グルーピング機能とは切片と対応する書き起こしデータの情報をもとに、生成AIを活用して切片を自動的にグルーピング(抽象化)する機能です。(本画像はtoittaが提供するサンプルです)

※レポート機能とは、任意に設定いただくテンプレートに基づき、インタビューの発話内容から必要な回答をAIが自動抽出する機能です。(本画像はtoittaが提供するサンプルです)

チームのコミュニケーションを変えた情報共有の方法

── toittaをどのように活用されていますか?

阿部さん:インタビューの録画データをtoittaに入れ、文字起こしと切片化されたものをまず確認します。toittaが生成したものを全てそのまま使うというよりは、それを「素案」として活用し、自分だったらどうまとめるか、さらに深掘りできる点はないか、といった形で利用しています。書き起こしの精度が非常に高いので、その後の分析の質も上がると感じています。

川原さん:グルーピング機能はよく使いますね。まず全体像を把握するためのダイジェストとして、また、インタビュー内容を思い出すきっかけとして活用しています。

── 導入後、リサーチ業務にどのような変化がありましたか?

阿部さん:工数は、体感として半分くらいになりました。精度も高く、コピペで済む部分が増えたのですごく楽になりましたね。

川原さん:私も、情報整理をする時間が半分くらいになったと感じています。発言録にそのまま使える精度のテキストが並び、クリック一つで聞き返せるようになったことが大きいです。

──チーム内でも変化はありましたか?

川原さん:これまでは、インタビューの内容をまとめたレポートが完成するまでは共有が難しく、1時間の録画を「ながら聞きしてね」とお願いするしかありませんでした。toitta導入後は、切片やレポート機能を通じて、あるいはリンクから直接データを見てもらう形で、迅速に共有できるようになりました。これは大きな変化です。共有を受ける側が、内容をすぐに理解できるコミュニケーションが可能になったと感じています。

阿部さん:社内打ち合わせの動画をtoittaに入れて、別部門のメンバーに共有したことがあります。その際、「この感じで他の打ち合わせもまとめてくれないか」と頼まれたことがあり、分析目的以外でもプロジェクトの進捗共有ツールとして非常に有効だと感じました。

── コミュニケーションの面でもお力になれているということですね。最後に、同様の課題を抱える方々へ、toittaをどのようにおすすめされますか?

川原さん:AIを自社の調査フローにどう取り入れるか迷っている企業にとって、toittaは非常に実践的で拡張性のある選択肢だと思います。サマリーを見るだけでなく、必要に応じて自分たちでまとめ直すこともできるという柔軟性も魅力です。インタビュー経験が浅い方や、リサーチを社内に広めたいと考えている方々にとっても、非常に良い手助けになるツールだと思います。

阿部さん:インターフェースが非常に綺麗で触れやすい点も良いですね。情報量が多くなりがちなリサーチデータを、優しく扱えるようにデザインされていると感じます。難しく考えられがちな調査を、より多くの人が取り組みやすくなるきっかけになるのではないでしょうか。

株式会社インフォバーンにとって、ユーザーインタビューは情報収集だけではなく、認識や価値観を揺さぶり、共創を生む大切なプロセスのひとつです。toittaの導入により、同社のデザインリサーチプロセスは磨かれ、業務効率化だけではなく、社内外のコミュニケーションの質までも向上しています。ユーザーのインサイトを事業価値へと転換する同社にとって、toittaはリサーチの価値を最大化するための強力なパートナーとなっているのではないでしょうか。阿部さん、川原さん、貴重なお話をありがとうございました!

撮影:小野奈那子