総合エネルギーサービスを提供する東京ガス株式会社。同社で個人向けサービスのデザインを横断的に手がけるUIUXデザインチームでは、お客様の声を起点としたサービス改善を目指し、積極的にユーザーインタビューに取り組んでいます。しかし、リサーチ活動の活発化に伴い、インタビュー後の分析や情報共有に多くの工数がかかってしまうことが課題となっていました。今回は、UIUXデザインチームの檜垣さんと富田さんに、toittaの導入によってリサーチ業務や組織全体にどのような変化が生まれたのかを伺いました。

お客様の声をサービス改善の起点に。チームで築いたリサーチの仕組み

── 最初に、お二人が所属されているUIUXデザインチームについてと、お二人の役割について教えていただきたいです。

富田さん:UIUXデザインチームでは、東京ガスの個人向けサービスを対象に、横断的にデザイン業務を担っています。中でも、ガスや電気の料金を確認できる会員向けWebサービス「myTOKYOGAS」が主な担当プロダクトです。

檜垣さん:デザインチームは、もともと「myTOKYOGAS」の内製化プロジェクトを機に発足しました。現在は7名ほどのチームで、「myTOKYOGAS」に留まらず、給湯器やガス機器をオンラインで販売するWebサービスや、太陽光発電関連サービスを扱う新規事業プロジェクトのデザイン伴走支援も行っています。

── さまざまなプロジェクトでインタビューを実施をされていると伺いました。どのような経緯でインタビューに取り組むようになったのでしょうか?

富田さん:2021年9月の「myTOKYOGAS」フルリニューアルが大きなきっかけです。外部のパートナー企業にアドバイスをいただきながら初めてユーザーインタビューを実施し、「我々が想像する以上に、お客様は直感的にサービスを使ってらっしゃるんだな」と、社員の意識が大きく変わる体験をしました。お客様の声を継続的に聞く重要性を感じ、私が中心となって、インタビューのフレームワーク作りを進めていきました。

リサーチの価値は感じるものの…インタビュー後の工数が課題に

── インタビューを実施するなかで、課題に感じていたことなどはありましたか?

富田さん:一番の課題は、インタビュー後の作業に膨大な時間がかかっていたことです。文字起こし機能を使っても、結局手直しが必要で、そこから分析に進む頃には時間が経ってしまうこともありました。

檜垣さん:当時はインタビュー中、複数人でオンラインホワイトボードツールにリアルタイムで付箋を貼って整理していく、という手法をとっていました。発言内容や気づきを色分けして貼っていくのですが、集中しすぎると、肝心のインタビュー内容がなかなか頭に入ってこない、という本末転倒な状態になることもありました。また、最低でもインタビュアーとは別に2名は必要で、人的リソースの観点でも負担が大きかったですね。

── 社内での共有も、ホワイトボードツールで行われていたんでしょうか?

檜垣さん:はい。ホワイトボードツールを他の部署の人に共有しても、「どこを見たらいいかわからない」と言われることがありました。ホワイトボードツールと動画を丸ごと渡すのですが、よほど関心がないと見てもらえませんでした。これでは、せっかく得たお客様の声が広がっていかない、という課題感がありました。

工数削減とリサーチ体制の強化のためにtoitta導入を決定

── toittaはどのような経緯で知っていただいたのでしょうか?

檜垣さん:私がHCD-Net(人間中心設計推進機構)の会員で、KA法ワークショップ1の案内をいただいたのがきっかけです。そのワークショップでtoittaに実際に触れる機会があり、「これは今うちのチームが抱える課題を解決してくれる」と直感しました。

── どのような点に魅力を感じていただけたのでしょうか?

檜垣さん:1つ目は、富田さんが苦労していた分析工数を劇的に削減できること。2つ目は、創出できた時間で、より本質的なUXリサーチの強化やデザイナーのスキルアップにつなげられることです。

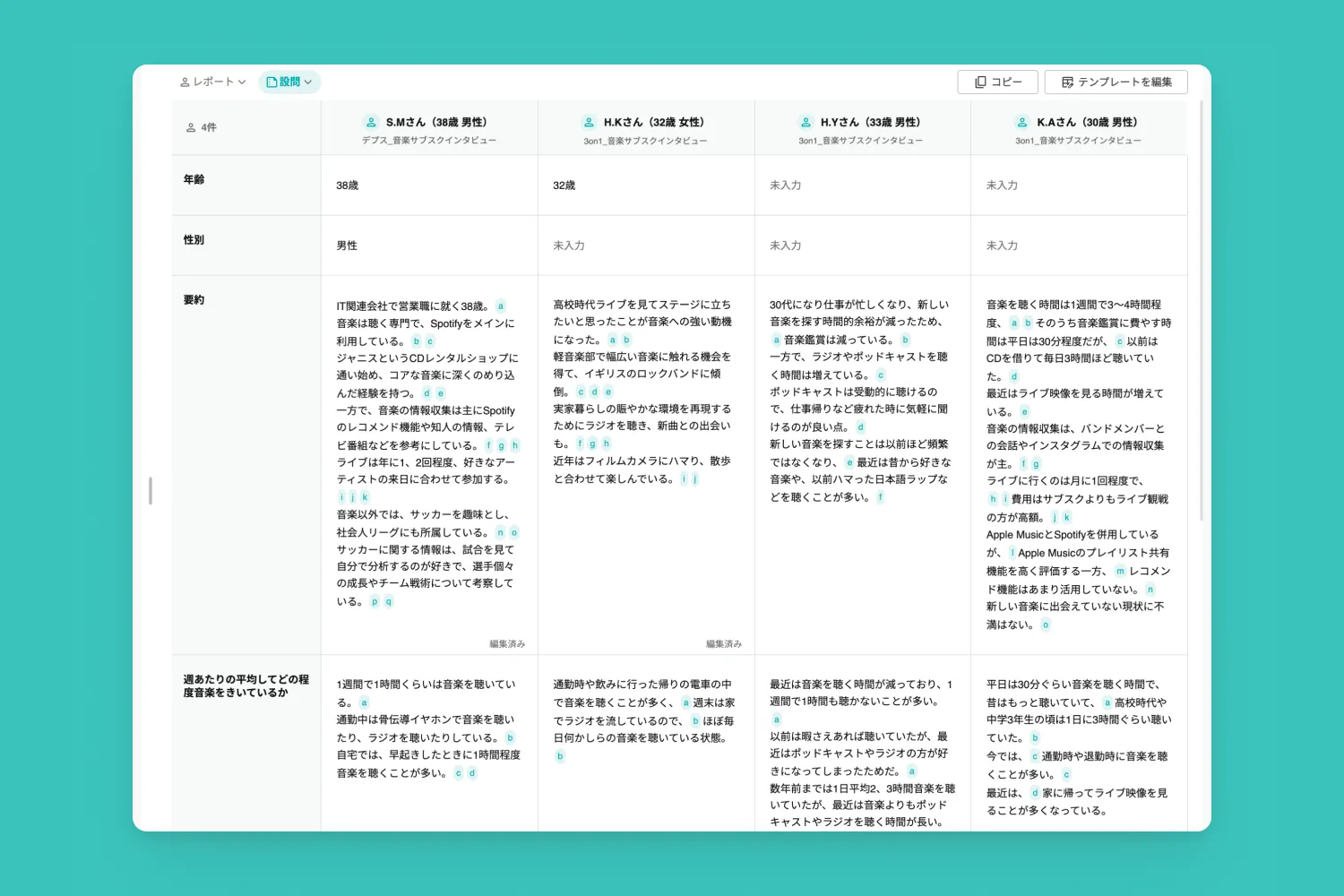

富田さん:檜垣さんから聞いてトライアルで使ってみたのですが、まず文字起こしの精度が高くて驚きました。また、複数人のインタビューを横断して要約してくれる「クロスレポート」機能を見た時は、「これはすごい」と思いました。他部署から「あのインタビュー、どんな感じだった?」と聞かれた時にも、「このレポートがあればすぐに共有できる。これは業務が大きく変わるぞ」と確信しました。

「クロスレポート機能」とは、任意に設定した設問やトピックに基づき、複数のレポートを横断して表形式に整理する機能です。(本画像はtoittaが提供するサンプルです)

toittaをハブに、インタビューが組織の共有資産に

── toitta導入後、具体的にどのような変化がありましたか?

富田さん:1時間のインタビューに対して、文字起こしとサマリー作成でかかっていた数時間が、ほぼゼロになりました。また、インタビュー動画やレポートの共有が圧倒的に楽になったのが大きいですね。

──削減された工数によって、新たに出来るようになったこともあるんでしょうか?

檜垣さん:これまではインタビュー後の作業負担が大きく、分析に十分な時間を取れず、ホワイトボードツールの付箋整理で終わることもありました。しかし、toitta導入後は工数が削減され、お客様が感じている価値を深く考察する分析や、より示唆に富んだレポート作成が可能になりました。これにより、リサーチの質そのものが向上したと感じています。

toitta導入により、分析にも力を入れられるように。画像はインタビューのサマリやKA法で分析などをまとめたもの

──品質が向上したと感じていただいているのは嬉しいです。

檜垣さん:これまでと違った経験をすることで、デザイナー自身のスキルアップにもつながっていると感じます。

富田さん:最近では、私が担当していないインタビューのデータをtoittaに入れてもらえるようになり、私自身が参考にする機会も増えました。自分自身のインプットの幅も広がっていますね。まさにtoittaが社内のリサーチ情報の「ハブ」になりつつあります。

── 情報共有の面でも変化があったんですね。

富田さん:はい。他部署から「過去に同じような調査やっていない?」と聞かれることが増え、その際にtoittaのクロスレポートを共有すると非常に喜ばれます。また、レポートがある程度はAIで自動化されるので、バイアスがかからずに共有・分析ができるという面もあります。

リサーチのハードルを下げ、全社で顧客と向き合う文化へ

── 最後に、今後の展望についてお聞かせください。

檜垣さん:引き続き、デザインチームとして担当領域を広げていく中で、toittaを活用してお客様の声を起点とした事業支援を強化していきたいです。また、toittaを通してインタビューの知見が共有され、社内で行われているインタビュー全体の質を底上げしていくことにも貢献できるのでは、と考えています。

富田さん:私はもともとビジネスサイドの出身なので、インタビューに慣れていない社員の気持ちがよく分かります。そうした人たちに向けて、toittaでインタビューのハードルを下げ、「お客様の声を聞くのは面白い」と感じてもらうきっかけを作っていきたいです。toitta上の動画を見てもらうだけでも、お客様の解像度はぐっと上がるはずです。そうやって、お客様に接する人を一人でも多く増やしていくことが今の目標です。

東京ガス株式会社では、toittaの導入を機にリサーチの質とスピードが向上し、従来は属人的になりがちだったインタビューの知見が、組織全体で共有・活用されるようになりました。今やtoittaは、単なる分析ツールを超えて、顧客の声を集約・活用するリサーチのハブとして機能し始めています。今後もリサーチの裾野を広げながら、より多くの社員が日常的に顧客と向き合える環境をつくっていこうとするお二人の姿勢が、印象的でした。檜垣さん、富田さん、貴重なお話をありがとうございました!

撮影:曽我美芽

-

はてな・東京オフィスにて行われた「90 分で価値探索! 生成 AI を活用した高速 KA 法ワークショップ」。 ↩